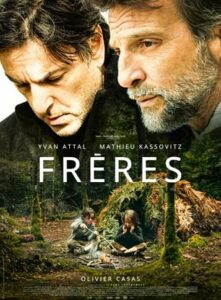

Le film Frères avec Yvon Attal et Mathieu Kassovitz raconte l’histoire, présentée comme authentique, de deux frères de 5 et 7 ans qui auraient vécu sept ans seuls dans la forêt au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire est captivante mais truffée d’invraisemblances. Deux garçons qui survivent à des nuits d’hiver sous la neige en se blottissant l’un contre l’autre ? L’aîné de 7 ans qui redécouvre seul la méthode pour allumer un feu par friction de bouts de bois ? Cela me laisse plus que sceptique sur son authenticité. Les gens du village voisin et historiens locaux n’ont d’ailleurs jamais entendu parler de cette histoire qui aurait dû défrayer la chronique… Voilà qui fait peser de lourds soupçons sur la véracité du récit. Ce ne serait pas la première mystification inventée à propos d’enfants sauvages.

Le film Frères avec Yvon Attal et Mathieu Kassovitz raconte l’histoire, présentée comme authentique, de deux frères de 5 et 7 ans qui auraient vécu sept ans seuls dans la forêt au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire est captivante mais truffée d’invraisemblances. Deux garçons qui survivent à des nuits d’hiver sous la neige en se blottissant l’un contre l’autre ? L’aîné de 7 ans qui redécouvre seul la méthode pour allumer un feu par friction de bouts de bois ? Cela me laisse plus que sceptique sur son authenticité. Les gens du village voisin et historiens locaux n’ont d’ailleurs jamais entendu parler de cette histoire qui aurait dû défrayer la chronique… Voilà qui fait peser de lourds soupçons sur la véracité du récit. Ce ne serait pas la première mystification inventée à propos d’enfants sauvages.

Survivre avec des loups …

En 2007, Survivre avec les loups avait déjà mis en émoi toute l’Europe. Ce film racontait l’histoire bouleversante d’une petite fille de 4 ans qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, échappa à la Gestapo et réussit fuir à travers bois alors que ses parents étaient emmenés dans un camp de concentration où ils moururent tous les deux. En route, la petite Misha rencontra une meute de loups. Au lieu de se faire attaquer, la petite fille parvint à se lier d’amitié avec eux. Commença alors une longue traversée de 3 000 kilomètres à travers les forêts d’une partie de l’Europe.

Ce film est tiré d’un ouvrage dans lequel Misha Defonseca livrait, cinquante ans après, son extraordinaire histoire. Quelques mois après la sortie du film, en 2008, une enquête menée par un journaliste révèle la supercherie : Misha Defonseca s’appelle en réalité Monique De Wael. Elle n’est pas juive, ses parents n’ont pas été déportés. En fait, cette femme alors âgée de 72 ans est une mythomane qui a inventé de toutes pièces son histoire, embellie ensuite par son éditeur.

Le cas Misha Defonseca a réactivé le thème des « enfants sauvages », ces enfants abandonnés ayant vécu seuls au contact d’animaux. Régulièrement, l’actualité se fait l’écho de telles découvertes. Toute une mythologie s’est construite autour des enfants sauvages et on a du mal à savoir ce qui relève de la légende et des faits réels.

Quel crédit faut-il accorder à ces histoires d’enfants sauvages ? Et s’ils existent, que nous apprennent-ils sur la nature humaine ?

Pour le savoir, ouvrons donc le dossier.

Victor de l’Aveyron, le premier « enfant sauvage »

Le plus célèbre des « enfants sauvages » est sans conteste Victor de l’Aveyron. Le 8 janvier 1800, on apprend qu’un enfant nu, d’une douzaine d’années et vivant seul dans la nature, a été capturé en Aveyron. Le jeune garçon a été retrouvé près d’une ferme à Saint-Sernin-sur-Rance. L’enfant n’est pas tout à fait inconnu car il avait été repéré plusieurs fois dans les environs. Il avait même été attrapé à deux reprises durant les trois années précédentes, mais il s’était enfui à chaque fois. Sale, hirsute, farouche, l’enfant est muet et ne s’exprime que par des cris et grognements. Son regard est fuyant. Il est en proie à des colères subites. De nombreuses grimaces déforment son visage.

La presse en parle et suscite l’intérêt du public. La nouvelle attire particulièrement une société de savants qui vient de se constituer à Paris : la Société des observateurs de l’homme. Elle est composée de savants illustres comme les naturalistes Antoine-Laurent de Jussieu ou Georges Cuvier, le médecin Pierre Cabanis ou encore l’aliéniste Philippe Pinel.

Pour les membres de la Société, l’enfant de l’Aveyron est une occasion unique d’observer un être humain à « l’état de nature », et de départager ainsi ce qui relève de la nature ou de l’éducation dans les conduites humaines. La Société demande que l’enfant lui soit confié. Dans les semaines qui suivent, le garçon est transféré à Paris sur ordre de Lucien Bonaparte. Il est d’abord examiné par Philippe Pinel, membre de la Société et médecin-chef à La Salpêtrière.

À l’époque, c’est déjà un personnage important, qui vient de publier son Traité sur les maladies mentales. Après examen, il livre son diagnostic. Pour lui, le jeune garçon présente des signes « d’idiotisme et de démence ». Il en conclut que ce n’est pas un individu sauvage, dépourvu d’éducation. Il s’agit selon lui d’un enfant arriéré, sans doute abandonné quelques années plus tôt par ses parents. Il y a donc peu de chance qu’il puisse être éduqué.

Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Parmi les membres de la Société des observateurs, un jeune médecin de 25 ans, Jean Itard, nouveau médecin-chef de l’Institution des sourds-muets de la rue Saint-Jacques, pense que Philippe Pinel se trompe.

« L’idiotisme apparent » de l’enfant s’expliquerait plutôt par l’absence d’éducation. Un enseignement approprié pourrait l’aider à apprendre à acquérir la sensibilité, le langage et l’intelligence dont il semble dépourvu. Bref, une « éducation morale » pourrait remédier à son état. Jean Itard demande donc que l’enfant lui soit confié. Rebaptisé Victor, le garçon est transféré à l’Institut des jeunes sourds où, assisté par Mme Guérin, le médecin débute son éducation.

Mais les années passent les attentes de Jean Itard vont être déçues. Dans un rapport publié en 1806, il dresse un bilan qui reconnaît l’échec de l’éducation de Victor. Le garçon a désormais 18 ans. Certes, il a fait de maigres progrès. Victor s’est attaché à sa gouvernante. Il est sensible aux encouragements ou aux punitions. Il rit quand on le félicite et pleure si on le punit sévèrement. Mais ses activités se cantonnent à quelques tâches élémentaires : couper du bois ou mettre le couvert. Intellectuellement, il ne parle toujours pas. Il passe des heures seul, à se balancer d’avant en arrière ou à se masturber frénétiquement… Depuis quelques années déjà, Jean Itard a renoncé à éduquer le garçon.

Désormais c’est Mme Guérin qui s’occupe de Victor grâce à une pension allouée par le ministère de l’Intérieur. Il restera encore de nombreuses années auprès d’elle, jusqu’en 1828, date où Victor décède à l’âge de 40 ans, dans l’indifférence générale.

Victor était autiste

Le cas Victor pose trois questions. Victor était-il vraiment un enfant sauvage ? Pourquoi Jean Itard n’a-t-il pas réussi son « éducation morale » ? Enfin, que son histoire nous apprend-elle sur la nature humaine ? À la première question – d’où vient cet enfant ? –, tout porte à croire aujourd’hui que c’est Philippe Pinel qui avait raison. L’expression « enfant sauvage » laisse entendre l’existence d’un enfant abandonné très tôt et vivant depuis longtemps seul dans les bois.

En réalité, selon Thierry Gineste, historien de la psychiatrie, qui a repris le dossier dans le détail, il apparaît que Victor est né d’un mariage légitime et a été abandonné en 1794

ou 1795, vers l’âge de 6 ans, soit deux ans avant sa première capture1.

L’enfant a vraisemblablement été abandonné parce qu’il ne parlait pas et était inapte à la vie sociale. Philippe Pinel a diagnostiqué rapidement que Victor était un « idiot congénital », parce qu’il avait des cas semblables à La Salpêtrière. Le terme « idiot » correspond à ce qu’on appellerait aujourd’hui un autiste. Victor en avait tous les signes : l’impossibilité d’établir avec lui une communication normale, le retard intellectuel, les violentes crises de colère, les gestes stéréotypés et ses balancements du corps, d’avant en arrière, des heures durant, les yeux dans le vide…

Kamala et Amala, l’histoire des deux enfants-loups

Le cas de Kamala et Amala est l’autre histoire la plus connue d’« enfants-loups » ayant vécu dans les bois depuis la petite enfance.

Le cas remonte à 1920, en Inde dans l’État du Bengale. Le révérend père Joseph Amrito Lal Singh, missionnaire et directeur d’un orphelinat, a entendu parler de deux « monstres » aperçus dans un terrier à loups aux abords d’un village voisin. Avec quelques hommes, ils réussissent à capturer les deux créatures. On découvre alors qu’il s’agit de deux petites filles. L’une, rebaptisée Kamala, a environ 7-8 ans ; l’autre, Amala, est beaucoup plus jeune, moins de 2 ans sans doute. Elles sont ramenées à l’orphelinat où le père Singh les prend en charge. « Pour éviter toute publicité », le révérend décide de n’informer ni les autorités ni la presse. Mais pour laisser un témoignage, il va tenir un journal et prendre des photos de ses protégées2.

Au début, Kamala et Amala se comportent comme des animaux sauvages. Elles ne se nourrissent que de viande crue ; elles griffent et mordent ceux qui tentent de les approcher. Le journal de J.A.L. Singh abonde en détails sur leur aspect physique, leur façon de se nourrir, leur comportement quotidien. L’équipe de l’orphelinat va entreprendre de les ramener à la civilisation humaine. Malheureusement, la petite Amala décède un an plus tard, en 1921, d’une maladie infectieuse. L’aînée, Kamala, va rester encore huit ans dans l’orphelinat. Au départ, elle est totalement insensible à la présence d’autrui ; mais au fil du temps, elle semble « progresser vers des rudiments de vie humaine ». Les carnets de J.A.L. Singh notent scrupuleusement ses progrès. Elle cesse de marcher à quatre pattes, puis commence à se redresser, et enfin fait ses premiers pas. Elle communique de mieux en mieux. Au début, elle balance la tête pour dire « oui » et « non ». À la fin, elle articulera une cinquantaine de mots.

En 1927, l’existence de Kamala était connue dans toute la région et la presse s’était emparée de l’affaire. La nouvelle vint alors à la connaissance des savants occidentaux qui commencent à s’intéresser à ce cas et écrivent à J.A.L. Singh pour en savoir plus. Malheureusement, la petite Kamala décède elle aussi quelques mois plus tard.

En 1933, Robert Zingg, anthropologue à l’université de Denver, entreprend de publier le journal de J.A.L. Singh, accompagné de photos des deux fillettes et du récit d’autres cas. Pour le professeur américain, il ne fait aucun doute que le journal est authentique. À l’appui, il écrit dans son introduction avoir mené des investigations sur l’intégrité de J.A.L. Singh. L’ouvrage sera un grand succès. La vie de Kamala et Amala fera le tour du monde et deviendra un des classiques de l’histoire des enfants sauvages.

Une pure escroquerie scientifique

Le journal de J.A.L. Singh est un document troublant. On y relève des détails douteux : les oreilles des petites filles sont plus grandes que la normale et semblent bouger pour entendre les bruits ! Leurs yeux « brillent dans la nuit », leur odorat serait surdéveloppé : Kamala aurait flairé une carcasse de poulet à 500 mètres de distance ! Personne ne semble vraiment troublé par les invraisemblances hormis quelques sceptiques qui émettent de sérieux doutes sur l’authenticité du témoignage. Mais ces critiques et doutes resteront isolés.

Finalement, il faut attendre 2007 pour que la supercherie soit enfin dénoncée. Les enfants-loups sont une pure escroquerie scientifique. Le pot aux roses est révélé grâce à l’opiniâtreté d’un chirurgien français, Serge Arole, qui a entrepris depuis plusieurs années une scrupuleuse enquête (Serge Arole, L’Énigme des enfants-loups. Une certitude biologique mais un déni des archives, 1304-1954, Publibook, 2007.)). À propos de Kamala et Amala, notre enquêteur s’est déplacé aux États-Unis, en Inde et a retrouvé les documents.

Tout d’abord, le manuscrit de J.A.L. Singh, conservé à la bibliothèque du Congrès (Washington), a été rédigé en Inde après 1935 (soit des années après la mort de Kamala) et non pas au jour le jour comme l’affirme son auteur. En remontant les sources, Serge Arole a découvert que Kamala et Amala ont bien existé, mais qu’elles ont été déposées à Midnapore par le diocèse de Calcutta qui recueillait les enfants abandonnés. Ce même rapport stipule que Kamala était une petite fille normale qui n’avait pas les « canines de loup » et la « locomotion quadrupède ». La vraie Kamala, dont Serge Arole a retrouvé la photographie, ne présente aucune anomalie physique. Les clichés des deux fillettes allongées nues sur le sol datent de 1937. Ces fillettes venaient du pensionnat et furent contraintes de simuler les enfants-loups. Enfin, le village même auprès duquel J.A.L. Singh aurait retrouvé les fillettes n’a jamais existé sur aucune carte. Quant à Robert Zingg, il s’est révélé peu scrupuleux dans sa démarche de vérification des sources.

L’étonnante crédulité des spécialistes

L’étonnante crédulité des spécialistes

Que tirer de cette histoire ? Tout d’abord l’étonnante crédulité des spécialistes. Lucien Malson, auteur du best-seller Les Enfants sauvages (1962, rééd. 10/18, 2002), tient l’affaire pour authentique. Disons qu’il exerçait ses talents de critique de jazz avec plus de rigueur et s’est aventuré là sur un terrain qui n’était pas le sien. Il avait été précédé par plus diplômé que lui dans le domaine des sciences humaines. Arnold Gesell, le grand psychologue de l’enfance à l’époque, puis Margaret Mead, Ruth Benedict, René Zazzo3 et bien d’autres encore parlent des enfants-loups comme d’un fait avéré. Aujourd’hui encore, dans un livre consacré à l’anthropologie des enfants sauvages, Lucienne Strivay cite le cas Kamala comme s’il s’agissait d’une réalité4.

Une des raisons de cette adhésion au récit de J.A.L. Singh est qu’elle correspondait à ce qu’on voulait croire et entendre à l’époque. Dans les années 1930, les sciences humaines étaient dominées par l’approche behavioriste (en psychologie) et culturaliste (en anthropologie). Tous partageaient cette idée commune : l’être humain n’a pas de nature propre et se construit par l’apprentissage, la culture, l’éducation, l’expérience. Il n’existe pas de nature humaine.

John Watson, le père du behaviorisme, avait soutenu qu’un enfant humain était fait d’une pâte très malléable. L’éducation pouvait en faire un délinquant, un savant, un boucher ou un prêtre. Pourquoi pas un loup ? Kamala et Amala en apportaient enfin la démonstration. Cette idée d’un être humain dépourvu de toute nature, prêt à se couler dans n’importe quel moule, allait dominer les sciences humaines pendant soixante ans.

Il y a 2 000 ans, les Romains avaient cru au mythe des enfants-loups : Rémus et Romulus. Obnubilées par leur théorie, les plus hautes autorités scientifiques du 20e siècle avaient cru elles aussi à une légende du même acabit !

Bien d’autres histoires d’enfants sauvages, dont la presse s’est fait l’écho, se sont révélées des supercheries : en 1974, on trouve par exemple le cas de Jean, un « enfant-singe » découvert au Burundi, qui fit les titres des journaux. Dépêchés sur place, deux chercheurs, Harlan Lane et Richard Pillard, ont découvert qu’il s’agissait d’un enfant autiste en fuite5.

Faut-il en conclure que les enfants sauvages n’existent pas ? Et qu’ils n’ont donc rien à nous apprendre sur la nature humaine ? Malheureusement non ! Inutile d’aller les chercher au fond des forêts. Ces enfants existent tout près de chez nous : au cœur des cités modernes. On les appelle les « enfants-placards ».

→ À suivre : La tragédie des enfants-placards

- Thierry Gineste, Victor de l’Aveyron. Dernier enfant sauvage, premier enfant fou, 1981, rééd. Hachette Pluriel, 2011. [↩]

- Joseph A.L. Singh et Robert Zingg, L’Homme en friche. De l’enfant-loup à Kaspar Hauser, Complexe, 1980. [↩]

- René Zazzo note que « l’exemple de Kamala montre qu’a la limite, des effets de l’hérédité sur la genèse du comportement peuvent être quasiment nuls ». Voir Les Jumeaux, le couple et la personne, 1960, rééd. Puf, 2015. [↩]

- Lucienne Strivay, Enfants sauvages. Approches anthropologiques, Gallimard, 2006. [↩]

- Harlan Lane et Richard Pillard, The Wild Boy of Burundi. A study of an outcast child, Random House, 1978. [↩]

L’étonnante crédulité des spécialistes

L’étonnante crédulité des spécialistes

Les enfants sauvages est un exemple de la difficulté des sciences humaines à traiter des observations comme des faits scientifiques en dehors de toute intrusion idéologique. L’humanologue défend la méthode scientifique, cela l’honore d’autant plus que ce n’est pas dans l’air du temps. Ceux qui étudient des faits sociaux sans les mettre en scène sur le terrain des sports de combat semblent un peu isolés dans le monde de la recherche académique.

Bonjour,

Votre commentaire sans plus de détails sur la supposée fausseté de l’histoire de « Frères » mériterait une argumention un peu plus étayée…

A titre personnel je trouve cette histoire un peu surréaliste, mais il est vrai qu’elle est présentée comme vraie sans équivoque…

Que pourriez vous ajouter pour « débucher » cette histoire ?

Le journal Sud-Ouest a écrit un article sur les doutes des habitants de la Région sur une affaire dont il n’avaient jamais entendu parlé. « Faut-il croire à l’histoire des enfants-sauvages ? » Pour ma part, parmi les invraissemblences, il y a la possibilité de survivre seuls en forêt. La nourriture, la forêt ne permet pas de nourrir un humain (les lièvres pris au collet en forêt !), les vêtements portés pendant sept ans d’affilées; des hivers neigeux passés en dormant dehors ! un abris de fortune construit sans un couteau ni hache. Des comportements improbables d’enfants qui refusent de suivre une famille de nomades qui les accueillent bras ouvert et avec qui ils ont passé une semaine de rêve,

Il existe des enfants des rues qui vivent au Brésil par exemple) ou dans les pays tropicaux. Mais il vivent dans des cités où on peut faire les poubelles, chaparder, mandier. Pas seul en forêt !