L’idée d’un monde végétal à la fois conscient et sensible a de plus en plus d’adeptes. Mais est-ce parce qu’une plante est capable de s’adapter qu’elle est forcément « intelligente » ? Et, si elle est sensible, ressent-elle vraiment de la douleur ? Sans doute pas.

L’idée d’un monde végétal à la fois conscient et sensible a de plus en plus d’adeptes. Mais est-ce parce qu’une plante est capable de s’adapter qu’elle est forcément « intelligente » ? Et, si elle est sensible, ressent-elle vraiment de la douleur ? Sans doute pas.

À côté de chez moi vit un véritable génie et je ne m’en étais jamais aperçu ! Il est pourtant énorme : il est plus grand que ma maison de trois étages, il pèse plus lourd qu’un camion et ses bras ont plusieurs mètres de long… Son nom est Alfred, c’est le nom dont j’ai baptisé le grand platane planté à quelques mètres de l’entrée de ma maison. Alfred a environ 150 ans et son tronc est aussi large qu’un pilier de cathédrale.

Tous les jours, je passe devant Alfred sans lui accorder beaucoup d’importance : ce qui est injuste car il nous apporte de l’ombre, abrite des dizaines d’oiseaux et se pare de teintes splendides à l’automne. Bien serviable, Alfred, qui absorbe aussi sans broncher plusieurs dizaines de kilos de CO² par an, et contribue à réduire notre empreinte carbone. Mais depuis plusieurs jours, Alfred bénéficie de ma part d’un regain d’intérêt. Car quelques scientifiques et vulgarisateurs de talent ont infiltré et décrit la vie secrète des plantes. Selon eux, les arbres mèneraient en toute discrétion une existence bien plus trépidante qu’il y paraît.

Stefano Mancuso, pionnier de la « neurobiologie végétale », va jusqu’à soutenir que les plantes, bien qu’elles n’aient ni cerveau ni système nerveux, sont « intelligentes » (L’Intelligence des plantes, 2018). Les plantes n’ont pas d’yeux ? Pourtant, elles voient. Elles n’ont pas de nez ? Cela ne les empêche pas de sentir. Pas de langue ? Elles goûtent volontiers. Sans bouche ni oreilles ? Mais elles discutent entre elles à bâtons rompus. Pas de cerveau ? Elles savent néanmoins résoudre toute une série de problèmes de survie, comme s’alimenter, se reproduire, ou encore se protéger de leur agresseur. Bref, selon le botaniste italien, elles font preuve d’« intelligence ».

Une théorie séduisante qui, en plus de changer fondamentalement notre perception du monde vivant, soulève d’inquiétantes questions : les plantes ont-elles des émotions ? Ressentent-elles du plaisir ? De la douleur ? Pour Peter Wohhlleben, ancien garde forestier et auteur du best-seller La Vie secrète des arbres (2017), cela ne fait aucun doute : « Quand on sait qu’un arbre est sensible à la douleur et a une mémoire, que des parents arbres vivent avec leurs enfants, on ne peut plus les abattre sans réfléchir ni ravager leur environnement en lançant des bulldozers à l’assaut des sous-bois. » Voyons cela de plus près.

Les végétaux sont des êtres sensibles

S. Mancuso enfonce le clou : non seulement les plantes sont sensibles à la lumière, mais elles « voient » les couleurs grâce à des photorécepteurs (phytochromes, cryptochromes et phototropines) qui absorbent les rayons lumineux en fonction de leurs différentes longueurs d’onde (rouge, infrarouge, bleu et ultraviolet).

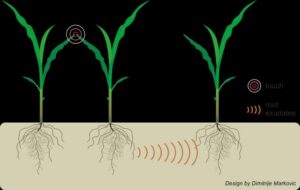

Et les odeurs ? Les plantes disposent de propriétés olfactives, c’est entendu. Les fleurs parfument l’atmosphère pour attirer les insectes pollinisateurs. Mais les végétaux auraient aussi un odorat. S. Mancuso en veut pour preuve qu’un plant de tomate, lorsqu’il est agressé par des insectes, émet des molécules odorifères qui informent les plants voisins de son agression. Et ces derniers réagissent alors en produisant une toxine répulsive. Le hêtre fait encore mieux : pour se défendre, il émet certains effluves dans le but d’attirer des insectes prédateurs, lesquels vont neutraliser son agresseur.

Quant au goût, les racines des plantes se comportent sous terre à la manière de petites langues pourvues. L’extrémité de la racine, l’apex, est pourvue de papilles gustatives sous la forme de cellules captrices ultrasensibles ; l’apex détecte l’eau, mais aussi l’azote, le phosphore, le magnésium et autres sels minéraux. Les végétaux ont d’ailleurs un goût comparable au nôtre : ils aiment le salé, apprécient l’épicé mais évitent les milieux trop acides. Le rôle de ces capteurs est de guider les racines vers leurs futurs festins.

Cinquième et dernier sens, le toucher. Incontestablement, certaines plantes en sont dotées : les plantes carnivores sont sensibles au contact sur leurs feuilles, qui peuvent se refermer pour emprisonner et digérer leur proie. Le bien nommé « mimosa pudique » a une faculté intéressante : ses feuilles se rétractent dès qu’on les effleure. Cette herbe rampante avait attiré l’attention de Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). Le célèbre naturaliste eut l’idée d’une expérience et fit transporter en carrosse des petits pots de Mimosa pudica pour savoir si la plante finissait par s’habituer aux vibrations provoquées par les pavés. Ce fut le cas. Dès les premières secousses, les feuilles du mimosa se refermèrent immédiatement ; mais au bout de quelque temps, elles finirent par se rouvrir.

S. Mancuso et ses collaborateurs ont réitéré l’expérience du mimosa pudique en laboratoire. Si la plante secouée finit par ne plus réagir aux stimulations, ce n’est pas en raison d’une « fatigue », comme le pensait Lamarck, mais parce qu’elle aurait gardé en mémoire le souvenir de ce stimulus. Décidément ! Le mimosa est non seulement sensible au toucher, mais en plus, il posséderait une mémoire.

Résolutions de problèmes

Un exemple ? La recherche de nourriture. Le développement racinaire permet aux plantes de détecter leurs aliments. Mais ce n’est pas suffisant, car toutes les ressources ne sont pas situées au même endroit du sol : le phosphore peut être présent ici, et l’azote, ailleurs, probablement dans une zone peu hydratée – et donc peu attractive. La plante doit donc « faire des choix », autrement dit trouver un juste équilibre entre les différents secteurs où elle doit s’étendre. Pour se décider, la plante fait appel, selon S. Mancuso, à une forme d’« intelligence collective », comparable à celle des fourmis. Les racines ne sont donc pas de simples petits tubes d’alimentation qui réagissent à des stimuli basiques, comme « cherche de l’eau » ou « creuse vers le bas ». Elles ressemblent beaucoup plus aux dendrites des neurones qui se propagent dans différentes directions, et se renforcent ou dépérissent en fonction des sollicitations. Charles Darwin (1809-1882) ne s’y était pas trompé, et avait déjà comparé le développement racinaire des plantes à une forme de cerveau primitif. Dans son ouvrage Le Pouvoir de mouvement des plantes (1880), il décrit notamment toute une série d’expériences menées avec son fils pour montrer comment les racines ou les tiges prennent leur décision pour s’orienter dans la bonne direction.

Même si S. Mancuso admet qu’on ne sait pas exactement comment fonctionne cette intelligence collective, il considère que leur recherche de nourriture a quelque chose de cette « intelligence en essaim » observée chez certains insectes. Les végétaux possèdent une intelligence dispersée, sans centre organisateur, sans cerveau… mais une intelligence tout de même.

Sensibilité et intelligence : de quoi parle-t-on ?

Les plantes savent s’adapter, à l’échelle collective comme à l’échelle individuelle. Elles sont même, d’un certain point de vue, plus intelligentes que les humains : les arbres ne savent-ils pas régénérer une branche coupée, ou réparer leur ADN (faculté grâce à laquelle le platane Alfred peut atteindre une si importante longévité) ? Enfin et surtout, toutes les plantes du monde sont capables de réaliser la photosynthèse, ce qui leur permet de produire leur propre organisme sans avoir à puiser dans d’autres organes vivants. Aucun animal, même humain, n’est capable d’une telle prouesse. Une maîtrise de la photosynthèse pourrait pourtant nous être bien utile : nous n’aurions en effet plus besoin de nous nourrir.

Mais dirions-nous que les oiseaux sont plus intelligents que les humains parce qu’ils sont parvenus à voler bien avant les équipes d’ingénieurs qui construisent des avions ? Dirions-nous qu’un enfant d’un an qui parvient à monter des escaliers est plus intelligent que chacun des membres d’une équipe de développeurs tentant de faire reproduire la même performance à un robot ? Il y a là deux types d’intelligence en jeu : d’une part, l’intelligence pratique, présente chez les plantes et les animaux, qui permet d’effectuer une action complexe (marcher, voler, saisir un objet, etc.) ; d’autre part l’intelligence conceptuelle, qui consiste à analyser, décrire et expliquer les phénomènes qui se manifestent. Les oiseaux volent mais ne savent pas expliquer le vol, les humains marchent mais savent expliquer le pourquoi du comment de la marche. Il y a dans la généralisation du terme « intelligence » un risque de confusion. En employant le mot pour désigner le savoir-faire de l’oiseau qui vole ou de l’araignée qui tisse sa toile, on finit par brouiller les frontières.

L’interprétation des informations reçues

Reprenons le cas de la perception1. Nul doute que les plantes disposent d’une sensibilité à la lumière et réagissent en conséquence. Mais faut-il en déduire que la plante possède une « vision » de son environnement ? Les psychologues de la vision prennent soin de distinguer la sensation de la perception. La « sensation » est le fait d’être sensible à des stimuli – ici, des rayons lumineux – et d’y réagir. Selon cette définition, un capteur solaire électronique serait donc tout aussi « photosensible » que n’importe quel végétal. Cela ne veut pas dire que l’un comme l’autre analysent leur environnement. La « perception » fait intervenir un degré supplémentaire, celui qui consiste à interpréter les informations reçues – couleurs, formes, mouvements – pour échafauder une représentation de l’environnement à l’aide de schémas préétablis : ce cercle rouge sur fond vert est une pomme, cette tache grise qui bouge n’est qu’une ombre, etc. La plupart des animaux dotés d’un cerveau sont capables non seulement de percevoir des stimuli (variation de luminosité ou de couleur) mais d’en extraire des formes générales et de les identifier. Un poisson peut percevoir et donc identifier un rocher, une proie, un prédateur, un partenaire sexuel ou un rival… Si basique que soit sa perception, elle est organisée, et le monde qui l’entoure n’a rien de chaotique. Si je perçois l’arbre Alfred par ma fenêtre, lui ne me perçoit pas. À la limite, il pourrait ressentir la présence d’un de ses congénères qui lui fait en partie de l’ombre, mais il n’est pas équipé pour identifier la moindre forme, faculté qui est pourtant à la portée de la première mouche venue.

Mémoire épisodique, mémoire sémantique

Les plantes ont-elles de la mémoire, comme l’affirme S. Mancuso ? L’expérience des plantes carnivores et celle du mimosa pudique semblent le prouver sans discussion. Mais faut-il vraiment parler de mémoire à propos d’un type d’habituation élémentaire ? La mémoire des animaux va bien au-delà de la désensibilisation progressive à un stimulus. Elle est capable d’en retenir et d’en distinguer une grande diversité. Mon chat sait reconnaître le lieu où se trouvent ses croquettes, ceux où il va chasser, se reposer… À défaut d’avoir des souvenirs précis – faculté qui relève de ce qu’on appelle « mémoire épisodique » –, chaque être ou objet qu’il fréquente est associé à un mode d’emploi qu’il a intégré. Mon chat sait que les croquettes sont « des petites boules marron rassemblées dans un récipient blanc » ; il sait que le canapé est « doux et qu’on peut y dormir ». Cette forme de mémoire des savoir-faire associés à des objets ou situations, les psychologues la nomment « mémoire sémantique ». Or, rien de tel n’a été identifié chez les plantes.

Il existe un autre type de mémoire dont disposent tous les végétaux : leur ADN. La molécule d’ADN contient en effet un grand nombre d’informations, transmises de génération en génération, sur la façon de fabriquer des protéines. Mais ce type de mémoire intergénérationnelle demeure figé à l’échelle de l’individu ; si les expériences acquises au cours de la vie agissaient sur le génome, cela reviendrait à admettre que Lamarck avait raison et qu’il existe une transmission héréditaire des caractères acquis. En l’absence de toute preuve, la « mémoire biologique » des plantes doit être considérée comme d’une tout autre nature. Les spécialistes de la mémoire s’attachent à distinguer différents types de mémoire, qui ont chacun leurs processus cognitifs associés. Dès lors, identifier toute forme de stockage d’informations sous le mot « mémoire » relève de la généralisation abusive. Comme pour l’intelligence, donner un sens trop général interdit de distinguer les nuances ; un gouffre sépare la mémoire proustienne que chacun édifie sur ses souvenirs subjectifs, de celle d’un ordinateur capable de stocker des millions d’informations, ou d’une petite feuille de mimosa pudique qui, a force d’être touchée, finit par ne plus réagir.

Pour cette raison, certains spécialistes de biologie végétale se sont démarqués des vues de S. Mancuso. Dans son livre À quoi pensent les plantes ? (2016), le biologiste Jacques Tassin, tout aussi émerveillé par la vie végétale que son confrère italien, dément l’idée d’un monde végétal conscient : « Non, la plante n’est assurément pas intelligente. Elle ne mémorise rien, ni ne prévoit. »

Ce qui me rassure un peu pour mes relations avec Alfred. Si mon platane me voyait comme je le vois, il se souviendrait de tous ceux qui sont passés devant la maison avant que nous y habitions avec ma femme. Peut-être nous jugerait-il, ou s’inquiéterait-il pour nous, du haut de ses 12 mètres et grâce à la sagesse acquise au cours de ses 150 ans d’existence.

Comment les plantes communiquent

En effet, on parle généralement de communication quand un émetteur s’adresse intentionnellement à un récepteur pour lui adresser un message. Ce que font les oiseaux avec leurs chants ; ce que font les humains quand ils parlent entre eux, mais également quand ils se parfument par exemple (« Constatez comme je sens bon ! »).

Mais le fait de produire des odeurs corporelles, comme la transpiration (qui a aussi un effet sur l’entourage) relève-t-il aussi de la communication ? Si cette odeur agit sur autrui, elle n’a cependant rien d’intentionnel. En élargissant le terme « communication » à tous les effets non intentionnels produits sur l’entourage, on admet qu’un animal dont l’odeur attire un prédateur « communique » avec lui ! Un tel usage du mot serait pour le moins déroutant.

Il n’en va pas de même pour les plantes. Lorsque l’acacia, le hêtre ou le haricot sont soumis à du stress, ils peuvent générer des molécules protégeant d’autres organismes à proximité. Est-ce à dire qu’ils communiquent entre eux ? Non. Quant à l’exemple des « acacias lanceurs d’alerte, » longtemps tenus comme la preuve même d’une communication végétale, ce phénomène est aujourd’hui considéré avec suspicion par les biologistes : le phénomène, rapporté une seule fois dans la revue d’un parc national, n’a jamais pu être vraiment confirmé depuis.

Source

• Du bon usage des arbres

Francis Hallé, Actes Sud, 2011.

La souffrance du haricot

Plus sérieusement, la question de la souffrance inquiète les consommateurs que nous sommes tous. Si on admet qu’il ne faut pas manger de viande au motif que les animaux sont des êtres sensibles, que faire face à la souffrance potentielle d’une salade verte que l’on arrache de terre, découpe, essore, mâche et digère sans scrupule ? Pour rassurer ceux qui éprouveraient une panique morale face à l’arbre qu’on élague à la tronçonneuse, les arguments rassurants ne manquent pas. Le premier consiste à rappeler que la douleur ne peut exister sans système nerveux. Couper un brin d’herbe n’est sans doute pas plus douloureux pour la plante que, pour nous, se couper les cheveux ou les ongles. Nos cheveux et nos ongles sont pourtant constitués de cellules vivantes, qui repoussent aussitôt après la coupe, comme l’herbe ou la branche.

La douleur est chez les animaux comme chez l’homme un système d’alerte que le corps envoie au cerveau pour l’inciter à se protéger. Certaines personnes souffrent d’analgésie congénitale, une maladie rare qui empêche de ressentir toute douleur physique : elles sont en danger permanent car elles peuvent laisser leur main sur une plaque électrique brûlante sans rien ressentir. Les dommages sont graves et parfois irréversibles, puisque les organes endommagés, contrairement aux branches, ne repoussent pas… La douleur a donc un rôle adaptatif et une fonction d’alerte.

Système d’alerte

S’ils n’éprouvent pas de souffrance physique comme les animaux, les végétaux peuvent néanmoins ressentir une forme de stress. En 1996, Antoine Danchin publiait dans La Recherche un article, « Le cri du haricot », dans lequel il montrait qu’un haricot attaqué par des pucerons émet une molécule attirant les prédateurs des pucerons. N’est-ce pas la preuve d’un système d’alerte comparable à celui du système nerveux ?

Là encore, l’analogie avec le corps humain est éclairante. Notre système immunitaire s’attaque en permanence à des intrus qui pénètrent à l’intérieur de l’organisme. Les réactions immunitaires des anticorps sont indolores (de même que le fait de cligner des yeux pour se débarrasser des parasites est inconscient et insensible). Un système d’alerte et sa protection n’impliquent donc pas forcément la sensibilité.

Conclure que les plantes souffrent au motif que ces organismes subissent un stress, lancent des alertes et se protègent est donc une déduction abusive.

- Voir Claude Bonnet, « Les trois étapes de la perception », in Jean-François Dortier (dir.), Le Cerveau et la Pensée. Le nouvel âge des sciences cognitives, nouv. éd., éd. Sciences Humaines, 2014. [↩]