L’histoire commence il y a 60 000 ans environ. À cette époque, les Homo sapiens, venus d’Afrique, n’étaient pas encore arrivés en Europe. Leurs cousins avaient atteint l’autre bout du monde : à la pointe extrême de l’Indonésie. À bord de pirogues, certains se sont lancés en direction d’une terre qu’ils devinaient au loin mais qu’ils ne pouvaient pas encore voir : l’Australie.

À l’époque, le continent était plus vaste que l’Australie actuelle. Le niveau des mers étant plus bas qu’aujourd’hui, de 100 mètres environ, l’Australie était attachée à la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie. Ensemble, ils formaient un seul continent : le Sahul (voir carte).

On ne sait pas qui furent ces premiers aventuriers et les raisons qui les ont poussés à s’aventurer en haute mer. On ne sait pas non plus combien il y a eu d’allers-retours. Une chose est sûre : à une époque pourtant trois fois plus ancienne que les peintures de Lascaux, ces hommes maîtrisaient la navigation ! Au fil du temps, des groupes se sont répandus sur cet immense territoire, plus grand que l’Europe. Et ils y ont proliféré.

Puis il y a 20 000 ans, la Terre a commencé à se réchauffer, les glaciers ont fondu et le niveau des mers est brusquement monté. Les côtes de l’Asie se sont éloignées de celles de l’Australie. L’Australie et la Nouvelle-Guinée se sont séparées. Les Aborigènes se sont alors retrouvés isolés.

Pendant des siècles, puis des millénaires, ce rameau de l’humanité va vivre en dehors de tout contact avec le reste du monde.

En 1770, un navire britannique, commandé par le capitaine James Cook, accosta pour la première fois sur les côtes australiennes. Cette terre nouvelle et inconnue fut considérée par les Occidentaux comme un eldorado : une sorte de paradis terrestre. Pour les Aborigènes, ce fut le début l’enfer.

Le peuple australien va, en effet, subir le sort de tous les chasseurs-cueilleurs de l’époque moderne. Leurs terres vont être confisquées au nom de la doctrine de la « Terra nullius »1. Ils seront chassés, parqués, évangélisés. Ceux qui résisteront par les armes seront massacrés.

À la fin du 19e siècle, après l’arrivée des premiers colons, la population des Aborigènes a fondu. Ceux qui vivent en ville sont clochardisés ; d’autres travaillent comme commis dans les fermes. Seuls quelques groupes isolés vivent encore selon le mode traditionnel dans les régions les plus désertiques.

Parmi eux, il y a les Arrarnta, une tribu du centre de l’Australie. Deux hommes vont s’intéresser à eux : Walter Baldwin Spencer (1860-1929), un biologiste britannique en mission et Francis James Gillen, chargé du relais télégraphique à Alice Springs. Les deux hommes partagent un intérêt commun pour les Aborigènes et ont noué des relations amicales avec un groupe d’Arrarnta. Ensemble, ils entreprennent de décrire leur vie quotidienne, leurs rites, leurs croyances, qu’ils savent en sursis. En 1899, ils publient The Native Tribes Of Central Australia2, une étude ethnographique inédite qui va avoir un retentissement considérable. Leur livre sera lu par toute l’élite savante européenne : Émile Durkheim, Sigmund Freud, Lucien Lévy-Bruhl, James Frazer… Tous les fondateurs des sciences humaines voient dans les Aborigènes les derniers témoins de l’humanité originelle. Leur organisation va servir de modèle pour construire une théorie des premières sociétés. (Voir encadré ci-dessous).

À la découverte du primitif

Au fil du temps, les études vont se multiplier. Le peuple aborigène devient l’un des chouchous des anthropologues. Leurs mythes, leurs rites, leur système de parenté, leur art et leur mode de vie vont faire l’objet de bon nombre de descriptions et d’analyses savantes. L’approche canonique de la culture aborigène commence toujours par le « temps du rêve » (« dreamtime ») : une mythologie des origines qui raconte comment les esprits ont créé la terre, les montagnes, les animaux et ont attribué à chaque clan un territoire. De même que le paradis de la Bible est à la fois le temps originel et le lieu où vivent Dieu et les anges, le « temps du rêve » aborigène correspond aussi au monde de l’au-delà : un arrière-monde invisible à nos yeux, mais auquel les initiés peuvent accéder en rêve afin de rencontrer les esprits.

L’une des divinités les plus importantes est le « serpent arc-en-ciel »3 (représenté sur des rochers depuis près de 10 000 ans). Il est le maître des eaux et donc la source de la vie. Divinité protectrice, il peut aussi se mettre en colère et provoquer des maladies, des tempêtes, des inondations, si on lui désobéit. En terre d’Arnhem (au nord du pays), les sœurs Wawilag font également partie des êtres mythiques les plus populaires. La légende veut que ces deux sœurs aient fui après avoir eu des relations sexuelles avec des hommes de leur clan (ce qui est strictement interdit). Enceintes, elles ont suivi un long périple et ont, sur leur passage, donné leur nom aux lieux et aux clans associés. Autres esprits de la mythologie aborigène : les Wandjina, représentés par des têtes rondes avec de grands yeux, peints sur les parois rocheuses de la région du Kimberley (nord-est de l’Australie).

Parmi les esprits les plus importants, il y a les « esprits-totem ». Chaque clan en possède un, en général celui représenté par un animal mythique : le kangourou, l’émeu, la chenille, etc. Les membres du clan le désignent comme leur « peau », leur ami et leur protecteur.

Les cérémonies totémiques

Le totémisme a été vu par beaucoup d’anthropologues comme l’institution de base de la société aborigène et, par extension, à l’origine de toute société. Les esprits totémiques étaient célébrés durant les cérémonies collectives saisonnières. Dans le centre de l’Australie, après la longue saison sèche, où des petits groupes avaient nomadisé dans le bush, les gens se regroupaient à la saison des pluies. Durant cette période avaient lieu les grandes cérémonies « corroboree ». L’une d’entre elles (intichiuma) était un rite de récréation du monde. On y célébrait à la fois la renaissance de la nature (les plantes sortaient du sol, les animaux mettaient bas) et l’unité du groupe retrouvé. Les regroupements saisonniers des Aborigènes étaient aussi l’occasion célébrer des mariages.

Les unions entre Aborigènes étaient soumises à des règles très strictes. Chaque tribu était divisée en clans liés par des alliances matrimoniales. Par exemple, le membre du clan A (kangourou) ne pouvait trouver épouse que dans le clan B (émeu) et inversement. Chaque clan pouvait se diviser en sections et sous-sections, provoquant des mariages croisés, dont les règles – très complexes – représentaient un vrai casse-tête pour les observateurs extérieurs.

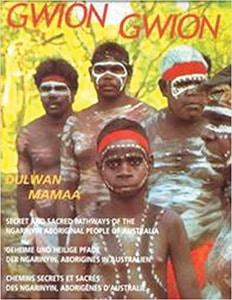

Les cérémonies aborigènes ont fait l’objet de nombreux reportages, documentaires, et descriptions ethnologiques. Ils font partie du folklore et de l’image d’Épinal de la culture aborigène. Comment ne pas être fasciné par ces spectaculaires parures corporelles, ces chants, ces danses endiablées, ce son caverneux du didgeridoo ?

Parmi les rites aborigènes, il en est toutefois qui doivent rester secrets. C’est le cas des cérémonies d’initiation des garçons. Nul ne peut y assister sans autorisation : une femme surprise en train d’espionner serait punie de mort et les ethnologues eux-mêmes étaient priés de rester à l’écart. Pourquoi tant de mystère ? Quels secrets les aînés ont-ils à révéler ? C’est ce qu’il nous faut maintenant découvrir.

Le secret d’initiation enfin révélé

Quand les aînés se sont retirés avec un jeune initié, ils le prennent à part, et, les yeux dans les yeux, l’avertissent. « Bon on va tout te dire. Regarde, [ils lui montrent un morceau de bois gravé] voilà X, l’esprit totem de notre clan. C’est lui qui a donné cette terre à nos ancêtres et qui nous a dicté la Loi. Maintenant, tu ne dois pas le dire aux autres. Tu ne dois pas prononcer son nom : c’est tabou ! Si tu dis son nom aux autres, on te perce ! »4

L’essentiel de la « révélation » se résume donc à cela ! Nul autre « grand secret » n’est transmis : pas de savoir ancestral enseigné, pas de pouvoir magique révélé.

Les jeunes connaissent déjà l’essentiel : les frontières de leur territoire, les lieux de chasses, les points d’eaux, les interdits sur le sexe et le mariage, les règles de partage du gibier, l’obéissance qu’un garçon doit à ses oncles et plus tard à son beau-père, les devoirs de solidarité à l’égard du clan, etc. Tout cela, les membres du groupe l’ont appris en grandissant, en même temps qu’ils ont appris à chasser, faire du feu, fouir le sol à la recherche de racines.

Lors de l’initiation, le nouveau membre n’apprend qu’une chose : le nom d’un esprit et le lieu où l’on cache son effigie. L’essentiel n’est pas dans le message, mais dans le médium, aurait dit Marshall McLuhan. Autrement dit, l’initiation fonctionne comme un rite de légitimation. En apprenant un nom secret, peu importe lequel, l’initié devient membre d’un club très fermé : celui des « gardiens de la loi ». Ce schéma d’initiation n’est guère différent de celui de toutes les sociétés secrètes : des francs-maçons aux templiers, des cultes à mystère des Grecs aux clans mafieux. En entrant dans un club secret, le nouveau membre rejoint une fraternité secrète, et se voit investi de droits et de devoirs « sacrés ». Il appartient désormais à une petite élite d’élus, aux liens indéfectibles. Un véritable pacte du sang se noue : d’ailleurs dans les cérémonies aborigènes, le sang coule beaucoup. Les hommes s’ouvrent les veines du bras, s’incisent le pénis. Le sang gicle et va servir à se peindre le corps ou, lorsqu’il sèche, à coller le duvet d’un oiseau sur la peau et à rafraîchir les peintures rupestres.

En tant que « gardiens de la loi », les hommes initiés représentent l’ordre. Ils se réunissent pour faire la justice, punir les contrevenants, célébrer les mariages, nouer les alliances avec d’autres clans, ou décider d’un raid punitif, présider aux cérémonies communautaires, etc.

En résumé, ils maintiennent l’ordre et font respecter la « Loi » : la loi sacrée dictée par les anciens.

Pour la faire respecter, rien ne vaut une sanction ou des récompenses. Pour la légitimer, rien ne vaut le recours au sacré, l’autorité d’ancêtres qui l’auraient reçu directement de « là-haut », c’est-à-dire d’un esprit du « temps du rêve ».

Tout l’arsenal symbolique qui accompagne l’initiation – le culte du secret, les objets sacrés, les signes abstraits, les sons caverneux du didjeridoo ou le vrombissement du rhombe au-dessus de la tête – vise à impressionner le nouvel initié et à suggérer la présence d’êtres invisibles. Voici donc la clé de l’affaire : pour être légitime, le dépositaire de la loi doit être dans le « secret des dieux ». Les dieux légitiment le pouvoir ; le secret en limite l’accès. Et celui qui transgresse sera sévèrement puni.

La face sombre de la société aborigène

Force est de l’admettre, la société aborigène est une société répressive, violente et hiérarchisée. C’est la face sombre du monde aborigène sur laquelle la tradition anthropologique et la vision folklorisée et aseptisée des nombreux documentaires restent silencieuses.

En effet, la société aborigène est particulièrement répressive. Par exemple, un couple « pris en flagrant délit d’inceste grave est tué sur-le-champ à coups de javelot ».5 (voir encadré ci-dessous). En cas d’adultère (moins grave que les unions illicites), les tribus du centre de l’Australie se livraient à un viol collectif de la coupable6. Il en allait de même si une femme pénétrait sur le territoire sacré des hommes (quand elle n’était pas tuée). La justice et les règlements de compte prennent différentes formes. Il y a d’abord le duel avec des couteaux de pierre, (les deux combattants ne peuvent se frapper que dans certaines parties du corps, non vitales, le combat prenant fin quand l’un des adversaires est trop amoché), ou l’ordalie, le coupable devant faire face à un lancer de javelot ou de boomerang avec un bouclier de protection. En général, ce sont les jambes qui sont atteintes. Les batailles rangées entre les hommes de deux clans ressemblent aux échauffourées entre deux bandes de quartiers7 ; les deux groupes se font face, s’insultent, se provoquent. Une mêlée s’ensuit, où les coups de poing, de massue et des lances pleuvent de part et d’autre. Puis les hommes se séparent, laissant sur le carreau quelques blessés plus ou moins graves. Quelquefois un ou deux morts. Ces batailles rangées ont été décrites par les anthropologues comme des batailles ritualisées ou des ritual fights ou sham fights (simulacres de combats) qui éviteraient les vraies guerres, supposées absentes des sociétés primitives. En fait, de vraies guerres, il en existe aussi. Sous forme d’expéditions punitives, de raids armés, et de batailles frontales, armées de tout l’attirail du guerrier : lances, boucliers, massues, peintures de guerre, « où l’on s’affronte avec l’intention d’infliger le maximum de pertes »8.

Société répressive et violente, la société aborigène est aussi une société hiérarchisée. Les hommes y dominent les femmes, les plus vieux dominent les plus jeunes. La domination des hommes sur les femmes, pudiquement présentée sous le nom de « division du travail entre homme et femme », cache en fait une véritable domination, tant symbolique que réelle. Les règles du mariage que Claude Lévi-Strauss qualifie d’« échanges des femmes » stipulent concrètement qu’une petite fille est promise et livrée à un homme (souvent âgé de 20 ans de plus qu’elle) sans avoir à donner son avis. Tout adultère est sévèrement puni. En revanche, il n’est pas rare qu’un homme « prête » sa femme à un visiteur ou qu’elle soit livrée à l’ennemi pour sceller un traité de paix.

L’autre type de domination est celle des aînés sur les plus jeunes. Entendons-nous : il ne s’agit pas ici du pouvoir courant des parents sur leurs enfants. Il s’agit d’une forme plus générale de gérontocratie sociale. Les hommes âgés du clan, ceux-là mêmes qui ont suivi toutes les étapes d’initiation, ont des prérogatives sur le groupe. Ce sont eux qui font régner l’ordre et la justice, qui nouent les alliances entre les clans, décident des conflits, prononcent les sanctions. Voilà pourquoi ils se présentent comme les « gardiens de la loi ». Le « temps du rêve » des Aborigènes possède donc bien une face cachée… et une face sombre. Les mythes d’origine et l’invocation des ancêtres servent à consacrer une loi sévère et brutale qui impose à chacun la place qu’il doit tenir dans la société. •

Le totémisme un mythe fondateur… des sciences humaines

Des auteurs comme James G. Frazer, Émile Durkheim, Sigmund Freud ou Lucien Lévy-Bruhl ont élaboré des théories générales sur l’origine des religions ou de la société en s’appuyant sur le cas des Aborigènes. Ces derniers sont alors perçus comme le prototype du peuple « primitif », dont le mode de vie est proche de celui qu’ont connu les premiers hommes.

Le totémisme australien formera également la base documentaire d’Émile Durkheim pour son livre Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), sous- titré Le Système totémique en Australie. Dans Totem et Tabou (1912), Sigmund Freud utilise lui aussi le cas du totémisme australien pour soutenir sa propre théorie. Pour lui, le totem représente l’ancêtre mythique du clan, qui a été tué par ses fils pour s’emparer des femelles du groupe. Ce « meurtre primitif » est un acte fondateur de la société et les interdits alimentaires (tabous) qui portent sur l’animal-totem résultent du sentiment de culpabilité lié à ce parricide.

C’est à partir de cette source principale que James Frazer, Émile Durkheim et Sigmund Freud vont construire une théorie du « totémisme », qui est pour eux le dernier vestige de la religion première de l’humanité.

Par la suite, la notion de totémisme va se désagréger. Adolphus P. Elkin (1891-1979), un spécialiste des populations d’Océanie, montre que les totems individuel, sexuel, clanique, local sont différents et ne font pas forcément l’objet d’un culte. Des anthropologues éminents comme Robert Lowie (1883-1957), Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955), Edward Evans-Pritchard (1902-1973) puis Lévi-Strauss (1908-2009) vont critiquer l’usage abusif de la notion qui va peu à peu perdre de son crédit en anthropologie

((Jean-François Dortier, « Le totem et l’ethnologue : histoire d’une illusion scientifique », Sciences Humaines, n° 127, 2002.)).

Les « tables de la loi » aborigènes

Chaque image correspond à un esprit associé à un mythe, un rite et une fonction dans l’ordre social. Voilà pourquoi les hommes appellent leur mythologie « la loi » (Wunan) et se considèrent comme des « gardiens de la loi » (Wunan numunbura).

Cette loi porte essentiellement sur les obligations à l’égard du territoire clanique (dam bun) et sur le mariage.

Les hommes et les femmes Ngarinyin ont beaucoup d’obligations à l’égard des points d’eau permanents. « Cela inclut notamment le fait de repeindre les peintures wanjina pour en rafraîchir les couleurs mais aussi pour renouveler leurs attaches spirituelles profondes avec l’origine de leurs ancêtres ». Le rafraîchissement régulier des peintures est un moyen de conservation matériel et aussi une façon de raviver la « flamme », et d’entretenir les croyances. Les Munnumburra ne peuvent changer aucun détail de la Loi. Ils doivent fidèlement suivre les frontières créées par leurs ancêtres.

Des dieux qui accordent un territoire à leur peuple, une loi dictée par les ancêtres et transmise de générations en générations, avec ses commandements et ses interdits… comment ne pas voir une troublante analogie entre la mythologie du temps du rêve et les tables de la Loi de l’Ancien Testament ? Si les quatre vieux Aborigènes ont accepté de décoder ces images, c’était d’abord pour appuyer favorablement leurs revendications foncières. Mais c’était aussi une façon de continuer à faire vivre une culture qui disparaît, et de transmettre à la postérité leur connaissance avant qu’ils ne s’éteignent et qu’elle ne s’éteigne avec eux.

Un couple en fuite dans le désert

Pendant trente ans, le couple illégitime va survivre seul dans le désert aride du centre de l’Australie. Pendant ce temps, leur famille et leurs amis avaient définitivement abandonné le mode de vie nomade et avaient rejoint les villes et les réserves de la région.

Après trois ans de terrible sécheresse, un ancien ami

s’est inquiété du sort du vieux couple. Une expédition, menée par le docteur W.J. Peasley, est partie à leur recherche et les a retrouvés au moment même où les deux fugitifs, fatigués et malades, allaient sans doute mourir, s’ils n’avaient été sauvés in extremis.

Il se trouve que Mudjon, le vieil Aborigène ayant aidé à retrouver le couple fugitif, est celui-là même qui avait été chargé trente ans plus tôt de les retrouver et les ramener au clan où ils auraient été sévèrement punis. Comment ? Warri aurait pu être sévèrement rossé et mutilé à la mode aborigène ; Yatungka aurait pu subir un viol collectif avant d’être remise à l’homme auquel elle était promise. S’ils avaient refusé la sanction, sans doute auraient-ils été tués.

- Il faut lire le récit admirable de Sven Lindqvist Terra nullius (Les Arènes, 2007) qui raconte cette tragédie. [↩]

- Walter Baldwin Spencer et Francis James Gillen, The Native Tribes Of Central Australia, 1899. [↩]

- Appelé Ngalyod, Wagyl, Waagal, ou Yurlungur, selon les régions. [↩]

- Les Aborigènes disent « flécher », ce qui est l’équivalent de « tuer », « crever » ou « faire la peau » dans le langage de la rue. [↩]

- Adolphus Peter Elkin, Les Aborigènes d’Australie, Gallimard, 1968. [↩]

- Mathilde Annaud, Aborigène, la loi du sexe, Viols et orgies d’Australie, ethno-archéologie d’une sexualité disparue, L’Harmattan, 2000. [↩]

- À ce sujet, voir l’inventaire dressé par Lloyd Warner à propos des tribus du nord-est de la Terre d’Arnhem [↩]

- « Une classification des formes de violence en Australie », en ligne sur le blog de Christophe Darmangeat. [↩]

On trouve toujours des choses interessantes chez vous.

J’aime bien cette façon de sortir la poussière de sous la tapis.

Et tant pis pour l’angélisme réglementaire.

A ce propos, peut-être serait-il amusant de dépuceler un peu la Nature, rappeler que sa couleur n’est pas le vert mais le marron, et évoquer des catastrophes pas si lointaines qui ne doivent rien à l »anthropocène ».

(200 mille morts lors d’inondations en Angleterre au XVII ou XVIII je ne sais plus)